En Seconde, le thème de l’année sont les libertés à aborder à travers deux axes. La laïcité peut être abordée en tant que liberté individuelle et collective. Sans vous proposer d’exploitation pédagogique particulière, je vous propose ici une manière d’aborder la laïcité avec des élèves de lycée en partant d’un point de départ, historique, qui me semble indispensable pour comprendre la laïcité. Cette proposition a été appliquée en classe : il y a des qualités et des défauts et la version proposée ici n’est pas corrigée. L’idée n’est pas forcément de proposer ici une activité toute faite mais une démarche.

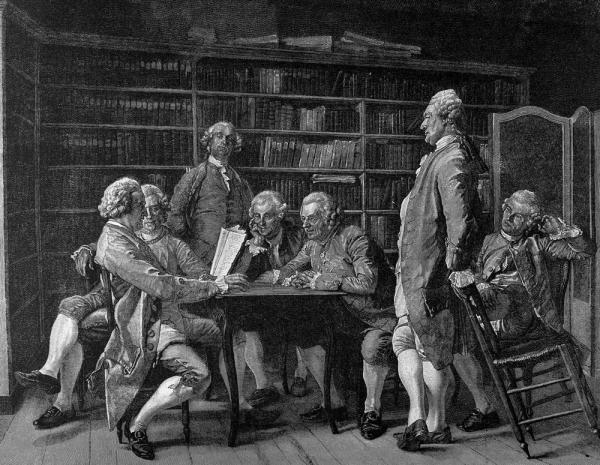

La lecture chez Diderot peint par E. Meissonier ; gravé par Monziès, 1888.

eau-forte ; 21,2 x 26,7 (im.) / Bibliothèque nationale de France

Partir d’une réalité concrète comme accroche

Il me paraît intéressant de partir d’un a priori des élèves et de la société française : la laïcité serait un frein à la liberté. L’objectif est de démontrer qu’elle en est tout le contraire. Il peut être énoncé aussi que laïcité aujourd’hui est un principe instrumentalisé par deux extrêmes : ceux qui pensent que c’est un frein à la pratique de la religion et qu’il faut la combattre, et ceux qui en font un principe à géométrie variable pour s’attaquer à des religions en particulier, notez l’islam.

Une étude en trois temps

Étudier de manière exhaustive la laïcité prendrait bien trop de temps, ici a été choisi une étude en trois temps qui peut durer jusqu’à deux heures si votre classe est curieuse et que les échanges sont nombreux. (1) Cette étude introduit la laïcité en essayant de l’historiciser : partir des pensées des Lumières quant à l’éducation des enfants qui doit se faire en dehors de tout carcan, notamment religieux tout en gardant quand même un respect de la foi (important à souligner auprès des élèves). C’est ainsi qu’après la lecture du texte (doc 1), les élèves sont amenés à penser ce qu’est être « maître de soi-même et de son existence ». Le document 1 ici est un extrait d’une exposition BnF sur la pensée des Lumières, à noter qu’il faut préciser la source qui a été oubliée ici. (2) Après l’étude de ce document, interroger les élèves sur l’idée que nous sommes héritiers des Lumières. Ensuite nous étudions des textes officiels. On pourrait en prendre beaucoup, une sélection a dû être faite ici : la Constitution, la loi de 1905 et des textes pour aborder la laïcité à l’école. Ces lois doivent permettre de faire surgir trois notions, trois piliers de la laïcité : liberté de conscience, liberté de culte et pluralisme. (3) Enfin, après avoir étudié l’historique, les lois, on invite les élèves à appliquer leurs connaissances pour les confronter à des intox trouvées sur les réseaux sociaux. Libre à vous choisir celles que vous souhaitez, à noter que après application en cours, certaines intox présentées ici fonctionnent moins bien (en particulier la deuxième). Vous noterez que ces intox tournent autour des débats contemporains, à savoir que les attaques visent davantage l’islam pour défendre le christianisme. Trois thèmes ont été choisis volontairement : la laïcité dans l’espace public, la laïcité à l’école (espace public aux règles particulières), et la laïcité dans le monde.

En lien avec le chapitre d’histoire

Dans l’idéal et pour donner plus de sens à cette étude, ce sujet peut être abordé en fin d’année lorsque le thème 4 est abordé ou a été abordé, notamment le premier chapitre d’histoire sur le développement des sciences et celui des Lumières. En effet, le lien est volontaire. Dans ce chapitre d’histoire, je faisais un focus sur l’idée que les XVIIe-XVIIIe siècles sont une période où la science rationnelle se développe et s’oppose à la théologie. Étant dans un lycée scientifique, passer du temps sur ce point me paraissait essentiel. L’idée est de faire le lien ici avec les Lumières, l’éducation et la future laïcité : l’enfant doit être éduqué sous le seul et unique carcan de la science rationnelle dont nous sommes les héritiers aujourd’hui. De plus, en étudiant l’État à l’époque moderne (thème 3), les élèves savent également qu’à cette époque, le roi est chrétien catholique sacré et que chaque confession n’est pas égale en France. Partir de constat permet de mettre en avant qu’aujourd’hui, il n’y a plus aucune religion officielle en France ni à l’école, mais à nuancer vis-à-vis du reste du monde (le lien avec l’Angleterre anglicane peut être fait).

Laisser un commentaire